#132 エネルギーサイト訪問記 2025年10月31日更新

第29回「燃えないウラン」で電気を貯める 世界初の『ウラン蓄電池』を開発

日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 NXR開発センター

世界が注目!日本の研究チームが開発した『ウラン蓄電池』

2025年3月、日本から発信されたニュースに、国内外の電力関係者や科学者たちが目を見張りました。それは日本原子力研究開発機構(以下、JAEA)の原子力科学研究所のチームが「現在の原子力発電(軽水炉)では活用できない“燃えないウラン(劣化ウラン)”の資源化を可能とする『ウラン蓄電池』の原理実証(試験では天然ウランを

使用)に成功した」というものでした。

この成果には大きな意義があります。第一に、ウランはその化学的特性から“電気を蓄電できる活物質”として有望視されるも実用化が見えない中で先鞭をつけたこと。第二に、原子力発電の燃料となるウラン235を濃縮する過程で副産物として発生する劣化ウランを資源化できる可能性を示したこと。第三に、『大容量ウラン蓄電池』の実用化が視野に入れば、メガソーラーなど再生可能エネルギー発電の変動調整に新たな選択肢が加わります。

そこでシープレス編集部は、JAEAの原子力科学研究所を訪問し、NXR開発センター「大容量蓄電池開発特別チーム」の大内さん(研究副主幹、工学博士)にお話を伺いました。

日本原子力研究開発機構(JAEA)

原子力科学研究所 NXR開発センター

大容量蓄電池開発特別チーム

大内 和希 さん

_

社会への新たな価値提供を目指す「NXR開発センター」

まず「NXR開発センター」の役割や特徴について教えてください

JAEAは2023年に脱炭素社会の実現に向けて、『ニュークリア×リニューアブルで拓く新しい未来』というビジョンを打ち出し、研究開発の3本柱として「ニュークリア×リニューアブルの相乗効果のための研究開発、原子力自体を持続可能にするための研究開発、原子力利用の多様化に向けた研究開発」を設定しました。

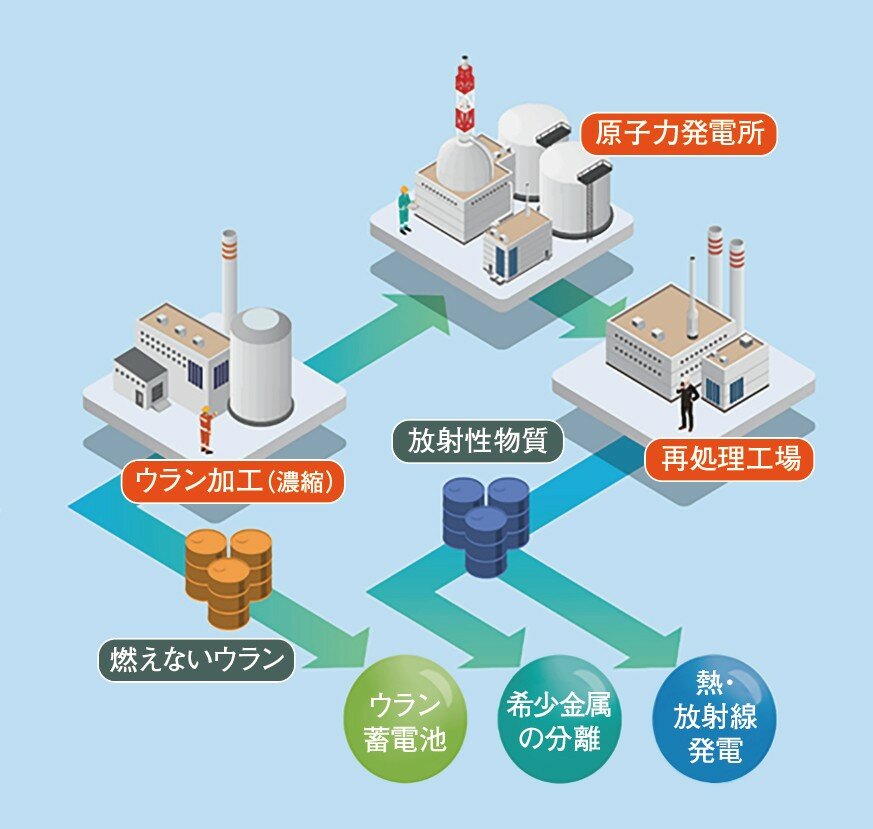

そして、新ビジョンを実現するための組織として2024年4月、「NXR開発センター」を原子力科学研究所に設置しました。ここでは、過酷な環境でも半永久・メンテナンスフリーで機能し続けられる「R(I 放射性同位元素)電池熱源」の開発(熱・放射線発電)、再生可能エネルギーと融合させて電力安定化に貢献する「燃えないウランを用いた大容量蓄電池」の開発、有価元素を使用済み燃料から分離して利用可能とする「分離・利用技術」の開発(希少金属の分離)を担う3つの特別チームを編成し、社会実装に向けた技術開発に取り組んでいます。

◆NXR開発センターの取り組み

「燃えないウランを用いた大容量蓄電池」が開発テーマとなった背景は?

天然ウランには質量数の異なるウラン235とウラン238が存在し、原子力発電の燃料には核分裂を起こしやすいウラン235を使います。しかし、天然ウランにはウラン235が0.7%しか含まれず、残りの99.3%は核分裂しにくいウラン238が占めています。

そのため燃料製造時に、ウラン235の含有率を3~5%まで高める「濃縮」を行いますが、その副産物としてウラン235の含有率がさらに少ない“燃えないウラン(劣化ウラン)”が発生します。

この軽水炉の燃料に使えない「劣化ウラン」は、次世代の原子炉である高速炉の燃料として活用される可能性があるものの、現状では有効な活用法が無いため、日本国内に約1万6,000トン、世界全体で約160万トンが保管されています。

そのような中で、「劣化ウランを用いた大容量蓄電池」を実用化できれば、今後も増え続ける再生可能エネルギー由来の電力の安定供給が期待できると同時に、原子力発電の利用に伴って増える劣化ウランの資源化も実現できると考えたのです。

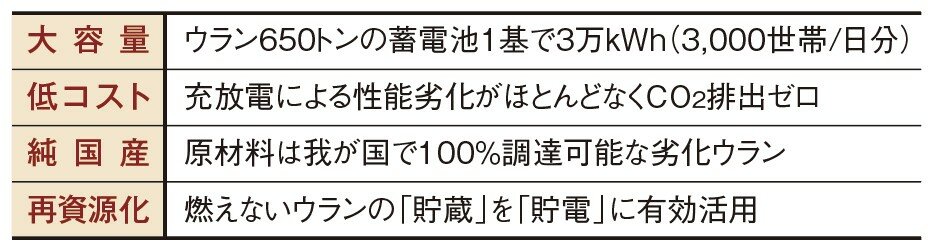

ウランを活物質とする大容量蓄電池の特徴は右図の通りで、今回その第一段階である「原理の実証」に成功したことで大きな一歩を踏み出せました。

◆大容量ウラン蓄電池の特徴

_

大容量化しやすく安全性の高い蓄電方式を基本に

どのような手順で開発が進められたのですか?

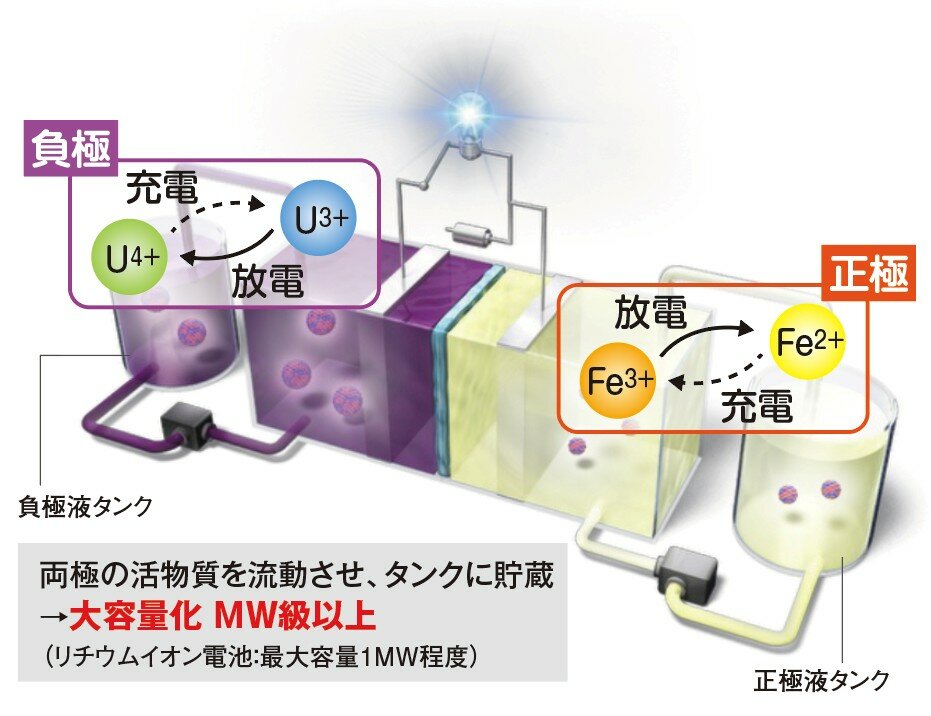

◆レドックスフロー電池

まず蓄電池の基本構造として大容量化しやすい「レドックスフロー電池」を選択しました。これは電気を貯めたり放出したりする活物質を溶かした電解液をポンプで循環させて充放電する仕組みの蓄電池です。具体的には、正極

と負極の電解液中で、活物質の酸化数(イオンになる時に増減する電子の数)を変化させる「酸化還元反応」に

よって充電・放電を行います。

充電・放電が電解液の化学変化で行われるため、電極材料の劣化が少なく長寿命で、発火などのリスクが小さく安全性が高いのが特徴です。また、リチウムイオン電池などに比べてエネルギー密度が低く小型化には適しませんが、構造的に大容量化しやすく、大規模なエネルギー貯蔵システムに適しています。

この電池の基本原理は、1974年にNASA(アメリカ航空宇宙局)が発表して以降、本格的に研究が進みました。

名称の「レドックスフロー」とは、Reduction(還元)とOxidation(酸化)を組み合わせたRedox(レドックス)という造語と、外部タンクに貯蔵した電解液の循環を意味するFlow(流れる)を組み合わせたものです。

現在、活物質に希少金属のバナジウムを使ったレドックスフロー蓄電池が実用化され、一部の電力会社で使われていますが、私たちは活物質に劣化ウランを使う「ウラン レドックスフロー電池」の実用化を目指しています。

使用する劣化ウランは比較的、放射線量が低いため、適切に遮蔽することで安全に使用できますが、放射性物質であるため、法規制に即した管理体制が必要となります。

_

「イオン液体」と「鉄」の採用で、開発が大きく前進

開発が進展したターニングポイントは何でしたか?

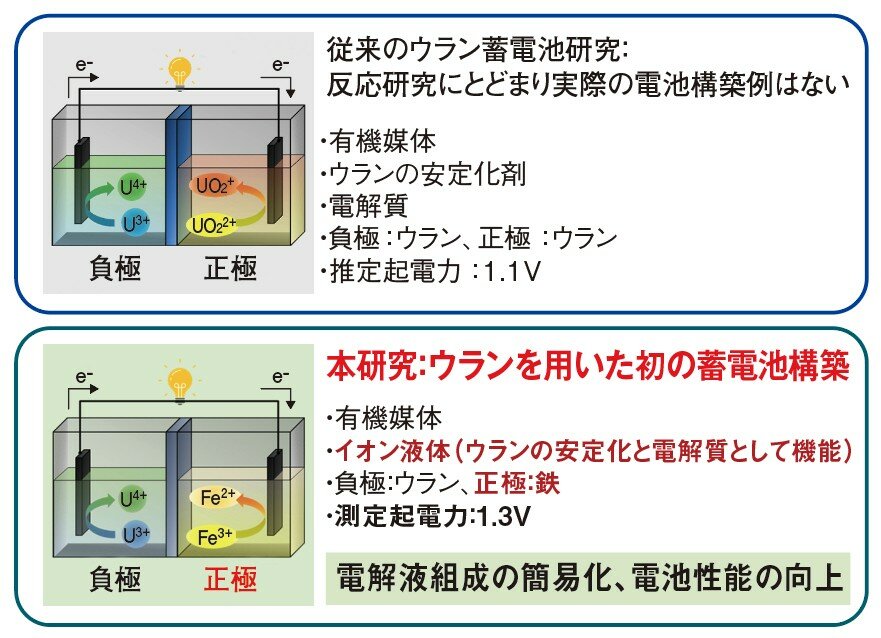

そもそもウラン蓄電池の概念は2000年代初頭に提案され、正極と負極の両方にウランを活物質とする研究が行われてきました。しかし、電解液の材料となる有機溶媒やウランの安定化剤の組成が複雑なうえ期待した電池性能が得られず、実際に蓄電池として構築された例は報告されませんでした。

そうした中で、私たちは2018年頃からウラン蓄電池の反応研究を開始し、NXR開発センターの設立に伴って実用化に向けた特別チームが結成されて開発が加速しました。多様な専門知識を持つメンバーがトライ&エラーを繰り返しながら最適な材料の探索に注力し、その過程で二つの出来事が開発を進展させました。

一つは、電解液に「イオン液体」を採用したことです。イオン液体は液状の“塩”で、不燃性でイオン電導性が高いことからリチウムイオン電池の電解液への応用も研究されている物質ですが、これをウラン蓄電池用に使ってみると、ウランの安定化と電気を通しやすい機能の両方を実現できたのです。

二つ目は、正極に「鉄」を使ったことです。当初は正極にもウランを使う構想でしたが、鉄を使うことで電圧を上げられ、充放電の安定性が向上できるのではと考えました。

こうして試作するウラン蓄電池の構造が決まりました。充電するとき、正極では鉄イオンの酸化数が2価から3価に変化して電子が放出されます。この電子は回路を経由して負極へたどり着き、ウランイオンの酸化数を4価から3価に変化させます。

◆ウラン蓄電池の構築

このように正極から負極へ電子の流れ(電流)を発生させて、ウランイオンと鉄イオンの化学状態を変えることで、電気エネルギーを化学エネルギーに転換して蓄えます。一方、放電させるときは、逆の反応を起こします。ウランイオンが3価から4価へ、鉄イオンが3価から2価へ変化することで回路に電流が発生し、化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出すのです。

_

実証試験の成功と今後の展開

実証試験はどのように行われたのですか?

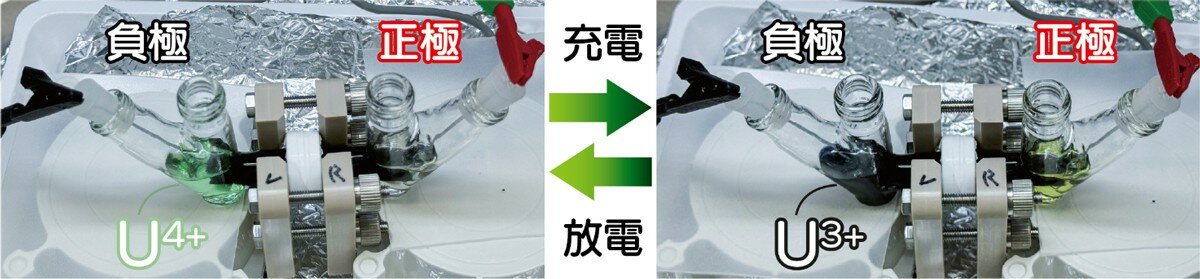

今回は原理実証の試験のため、試作機には電解液を貯めるタンクや循環ポンプは無く、負極(活物質はウラン)と正極(活物質は鉄)のガラス管に、有機溶媒とイオン液体を混ぜた電解

液をスポイトで注入しました。試作機の大きさは手のひらに載るほどのミニチュアサイズです。

充電前は、ウランを含む負極側の電解液は緑色で、ウランイオンが4価であることを示し、充電が進むと電解液は徐々に濃い紫色に変わりました。これはウランイオンが4価から3価に変化し、電気エネルギーが化学エネルギーに変換できた証です。

貯蔵タンクとポンプはなく、電解液はスポイトで正・負極のガラス管に注入した。

◆充電・放電の実証

ウランを用いた電解液を負極側に入れて充電すると(写真左)、液色は緑色から濃い紫色に変化し(写真右)、放電すると緑色に戻る

_

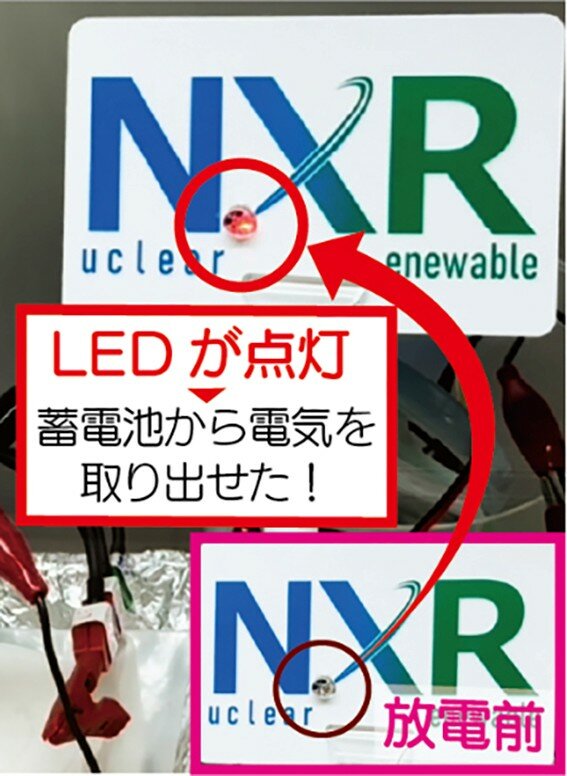

◆放電による点灯の様子

そして充電後、LED電球につなぐと逆の反応が起きてライトが点灯し、蓄電池に貯めた電気を取り出したことを確認でき、電解液の色は徐々に緑色へと戻りました。これは化学エネルギーを電気エネルギーに変換できた証です。

試作したウラン蓄電池の起電力は1.3ボルトで、一般的なアルカリ乾電池(1.5ボルト)に近い値でした。また、充電と放電を10回繰り返しても蓄池の性能はほとんど変化なく、負極・正極とも電解液中に析出物はなく、ウラン蓄電池で安定して充放電を繰り返せる可能性を示しました。実験の成功が確認できた瞬間は、研究チームの面々から喜びと安堵が入り混じったような歓声が上がりました。

また、この成果の記者発表や研究論文には数々の反響が寄せられました。なお、今回開発した「ウランを用いた蓄電池システム」の仕組みは特許を出願しています。

_

実用化に向けた研究開発は今後どのように進んでいきますか?

現在、ウラン蓄電池の大容量化に向けた次の段階として、電解液を流動させながら作動する循環システムの開発や起電力の向上に取り組んでいます。また、蓄電池を格納する容器の材質選定をはじめ、複数の電池のモニタリングシステムの構築など様々な技術課題がありますが、大容量蓄電池は「第7次エネルギー基本計画」でも重要テーマに位置付けられていることも念頭に、これからも着実に効率的に研究開発を推進していきます。

─ありがとうございました。開発のさらなる進展を期待しています。