#132 特集 2025年10月31日更新

IEA(国際エネルギー機関)ってどんな組織?

エネルギーの世界で、羅針盤のような役割を担う存在

世界のエネルギー需給見通し、化石燃料・再生可能エネルギー・原子力などの動向、温室効果ガスの削減シナリオなど、エネルギーに関する報道で登場する「国際エネルギー機関(IEA)」。その信頼性の高い調査・分析は、各国の政策や企業の投資行動にも影響を与えています。最近では、2024年秋に日本の「第7次エネルギー基本計画」策定の審議会にIEAの幹部が招かれ、エネルギーの国際動向や見通しとともに、電力需要の増加に対応するための電源確保の課題を指摘するなど、日本のエネルギー政策にも深く関わっています。

略称が似ているため、国連の関連組織であるIAEA(国際原子力機関)と混同する人もいますが、IEAは成り立ちも活動も全く異なります。IEAとは、どんな組織なのか?その成り立ちから日本との関わりまで調べてみました。

_

きっかけは石油危機とキッシンジャー米国務長官

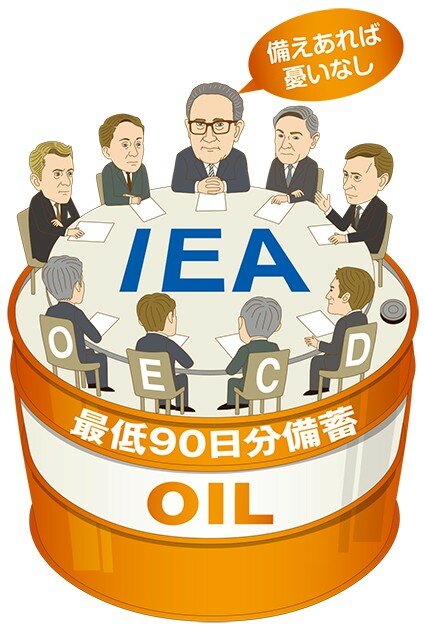

IEA誕生のきっかけは、1973年におきた第一次石油危機(オイルショック)です。中東産油国が西側諸国に断行した石油の輸出制限と大幅値上げによって、日本をはじめ世界の国々は大混乱に陥りました。

これを教訓に、キッシンジャー米国務長官が、経済協力開発機構(OECD)に加盟する石油消費国に呼びかけ、災害や供給途絶に備える石油備蓄と協力体制の構築を提唱。これをもとに1974年11月に『国際エネルギー機関(IEA)』が設立され、本部はOECDのあるパリに置かれました。

最高意思決定機関はメンバー国の代表により構成される理事会で、隔年で開催される閣僚理事会には各国の閣僚やエネルギー関連企業のトップが出席し、重要なテーマを議論・採択します。理事会の下には作業部会や委員会が設置され、主な活動としては、石油の緊急時対策、エネルギーに関する長期協力(統計の整備、省エネや再エネの普及、研究開発協力など)、国際エネルギー情勢の分析・政策提言、新興国との協力関係の推進、産業界との協力促進などに取り組んでいます。

_

メンバー国はOECD加盟の32カ国。「4つのE」を方針にエネルギー全般を分析・提言

◆IEAが掲げる4つのE

IEAに加盟するには、OECD加盟国(全38カ国)であり、輸入量90日分の石油備蓄や緊急時の協調放出、石油消費を抑制するプログラムを策定しているなどの条件があります。しかし、設立から50年余の間にエネルギー事情や国際情勢が変化し、現在では32のメンバー国に加え、オブザーバーとしてEU(欧州連合)が、アソシエーション国(関連国)としてOECD非加盟の十数カ国がIEAの活動に協力しています。

最近では2024年に初の地域拠点として「IEA地域協力センター」をシンガポールに設立し、また世界3位の石油消費国インドがIEAに加盟を申請するなど大きな変革期を迎えています。両国ともOECD非加盟国ですが、そうした枠組みを超えて、経済発展とエネルギー需要が旺盛なアジアの「脱炭素化」をサポートしていこうとするIEAの姿勢が鮮明になっています。

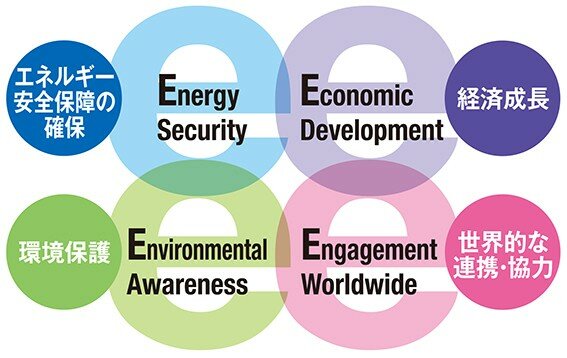

IEAは、こうした時代の変化を踏まえつつ、エネルギー安全保障の確保(Energy Security)、経済成長(Economic Development)、環境保護(Environmental Awareness)、世界的な連携・協力(Engagement Worldwide)の「4つのE」を方針に、化石燃料・再生可能エネルギー・原子力などエネルギー全般の調査・分析や政策提言を行っています。

_

これまでに5回石油備蓄を協調放出。ロシアのウクライナ侵攻では最大規模

IEAでは石油備蓄の協調放出を実施するうえで一定の判断基準を設け、供給危機が予想される場合には、事務局長の判断で加盟国に打診したうえで放出を決定します。協調放出はこれまでに5回実施され、日本も各国の割り当てに従い石油備蓄を市場に放出しました。

●湾岸戦争(1991年)イラクが世界の石油供給の1割を占めるクウェートに侵攻(総量1億750万バレル放出、日本は1,505万バレル放出)

●ハリケーン・カトリーナ&リタ(2005年)米国を襲った二つのハリケーンでメキシコ湾の石油生産施設、パイプライン、製油所が損傷(総量6,000万バレル放出、日本は732万バレル放出)

●リビア内戦(2011年)カダフィ政権崩壊後におきた内戦に伴う石油生産の長期停止(総量6,000万バレル放出、日本は750万バレル放出)

●ロシアのウクライナ侵攻(2022~24年で2回)両国の交戦によるロシアの石油生産停滞、欧米諸国のロシアへの経済制裁による供給リスクの拡大(総量1億8,000万バレル、日本は2,250万バレル放出)

(出所:経済産業省 資料 我が国の備蓄石油放出の事例)

_

エネルギーの未来が見える?『World Energy Outlook』

IEAはメンバー国などからエネルギーに関わる詳細なデータを取得し、他の国際機関とも連携して、エネルギー資源の統計や動向などのレポートを多数発行しています。

中でも、毎年10月頃に発表する年次報告書『世界エネルギー見通し(World Energy Outlook)』は、2040年までの長期的なエネルギー需給から気候変動への影響まで分析し、各国政府や国際機関の政策立案、企業の投資行動まで左右する情報として活用されています。

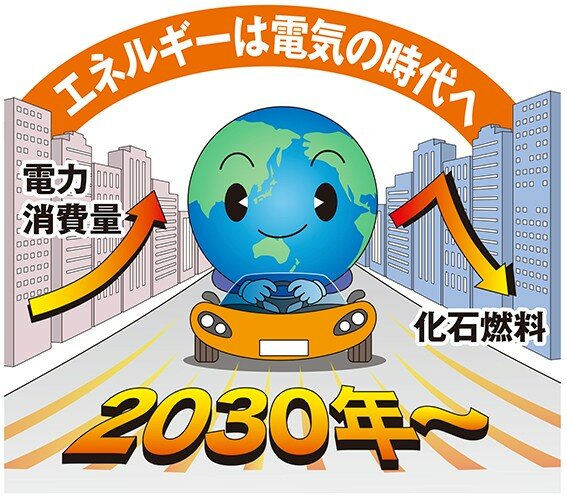

直近の2024年版では、過去10年間の世界の電力消費量は総エネルギー需要の2倍のペースで増加し、今後も新興国や発展途上国での需要が高まっていることを指摘。そして、あと数年で石油と天然ガスは供給過剰となり、2030年までに化石燃料の需要はピークを迎え、世界の電力の半分以上を低炭素排出電源で賄われると予測しています。また、クリーンエネルギーへの移行が急ピッチで進んでいるもののパリ協定が目標とする世界の平均気温の上昇を1.5℃以下に抑えることは難しいなどと分析をしています。

そして、IEAのビロル事務局長は「エネルギーの歴史は、石炭・石油の時代から今や急速に“電気の時代”へ移行している」との認識を示しています。

_

日本は創設当初からのメンバー国。IEA事務局長も輩出し活動に貢献

石油供給の大半を外国に依存する日本にとって、IEAの緊急時対応システムはいざという時の頼みの綱でもあり、エネルギーの安全保障を確保するうえで極めて重要です。そのため創設当初からのメンバー国としてIEAの活動に積極的に参加し、分担金の比率は米国に次いで第2位(2021年13%)を占め、正規職員350名のうち13名の邦人職員が活躍しています(2023年8月:外務省)。

また、2007年には元経済産業省の官僚でOECD科学技術産業局長も務めた田中伸男氏が、豊かな国際経験と知見を買われ、アジア出身初の事務局長に就任し、2011年まで組織運営の指揮を執りました。