#131 エネルギーサイト訪問記 2025年08月20日更新

プラズマで農作物の力を引き出し、収穫増や化学肥料の削減へ 名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター (愛知県 名古屋市)

稲妻はプラズマ、古人が伝える豊作との関係

雷が多いと豊作になる─この言い伝えは日本各地で耳にします。雷は稲の伴侶という意味の『稲妻』と呼ばれ、奈良時代に編纂された「日本書紀」には『雷電(イナツルヒ)』と記されています。古来より稲作農家では、原理を知らなくても雷が稲の生育に及ぼす効果を経験則として伝えていたのです。

それから1300年後の現代では、次のように考えられています。大気には植物の生育に欠かせない窒素がたくさん含まれていますが、植物は大気から窒素を直接取り込めません。ところが雷の放電によって空気中の窒素と酸素が反応しやすくなって(=プラズマ状態)窒素化合物となり、雨に溶けて土壌に浸み込みます。すると稲は根から多くの窒素を取り込み、たくさんの稲穂を実らせるのです。

このような自然界で起きるプラズマを人工的に発生させて農業に活用する研究が行われていると聞き、名古屋大学の「低温プラズマ科学研究センター」を訪問しました。応対いただいたのは、同センター特任講師の橋爪さんです。

プラズマとは、どういう現象なのですか?

特任講師(博士) 橋爪 博司さん

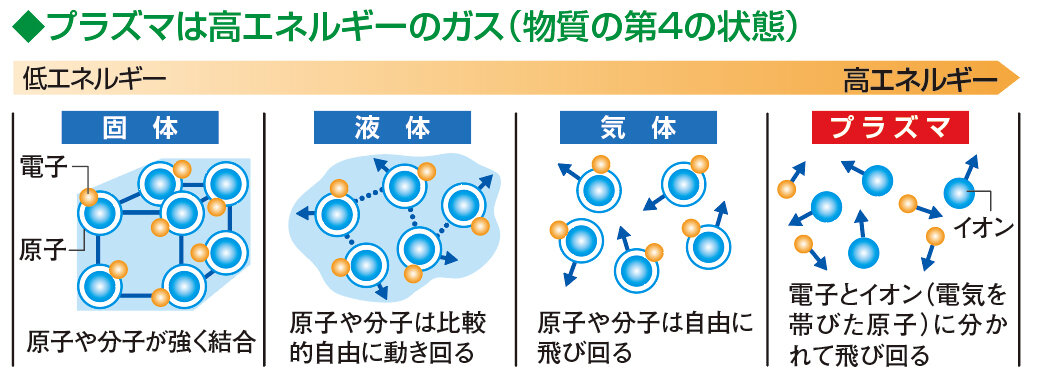

橋爪さん:物質は原子で構成され、状態によって3つに分けられます。原子が持つエネルギーが高くなるにつれて、固体→液体→気体に変化します。さらに気体に熱や電気を加えると、原子や分子の結びつきが弱くなり、電子とイオン(電気を帯びた原子)に分かれて自由に動き回ります。これがプラズマで“物質の第4の状態”と言われています。

雷はまさに自然界のプラズマです。そのメカニズムは、まず雲の中で氷の粒がこすれ合って電気を帯び、やがて雲から飛び出した電子が酸素や窒素とぶつかり、その分子から電子とイオンに分かれて飛び回り、反応しやすくなります。これがプラズマ状態で、酸素と窒素が結びついて窒素化合物になるのです。

_

名古屋大学はいつ頃からプラズマを研究されているのですか?

橋爪さん:名古屋大学とプラズマ研究との関わりは古く、60年以上前の1961年にさかのぼります。当時、未来のエネルギーとして核融合発電(原子力発電は核分裂を利用)への関心が高まり、「名古屋大学プラズマ研究所(現在の自然科学研究機構 核融合科学研究所、土岐市)」が設立されました。超高温のプラズマを発生させて、地上に太陽をつくろうという研究です。そして、世界でも早い時期にプラズマの「発生装置」とプラズマがどのようにできるかを調べる「計測装置」を開発し、これが本学の強みとなりました。

その後1980年代以降、ガス温度と電子温度が非平衡な低温プラズマが発明され、半導体製造をはじめとして微細な加工に必要不可欠な技術となり、回路の高集積化ひいては携帯電話や自動車などの高性能化に貢献しています。

_

高温プラズマから低温プラズマへ

医療や農業分野へ

橋爪さん:さらに2010年頃から、特に大気圧下で生成される低温プラズマを用いてバイオ分野への応用研究が活発になりました。本学では、「低温プラズマ科学研究センター」が2019年に設立され半導体からバイオまで多岐にわたる分野の研究を推進しています。

このセンターの特長は、交通至便な都市にあり、すべてがオープンなことです。設備面ではNIC館の4階2,000㎡に最先端の実験装置や測定装置165台が設置され、柱や間仕切り壁がほとんどないので、研究者たちが自由に行き交います。

また、連携する複数の企業がNIC館に事務所を構え、大学や医療機関、さらに海外の研究者たちも常駐して様々な共同研究が行われています。このように環境・設備・人材が整っていることから文部科学省の「共同利用・共同研究拠点」に認定されています。

農業への応用研究はどのように始まったのですか?

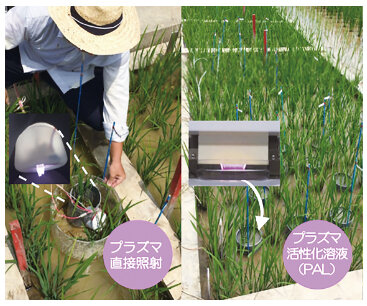

橋爪さん:2015年に初代センター長の堀 勝先生(現 特任教授)の発案で、本学生命農学研究科との連携によって附属農場(東郷フィールド、愛知県東郷町)で稲にプラズマ処理したのが始まりです。医療研究では、プラズマ処理によってがん細胞を選択的に死滅させる一方で、正常細胞が活性化することが確認されていたので、生体である植物にも応用できるのではと考えたのです。田植えされた水田に、プラズマ発生装置を元にした携帯型の試作機を持ち込んで苗に直接照射するほか、あらかじめプラズマ照射した溶液(プラズマ活性化溶液)を用いて苗に浸漬処理を行いました。

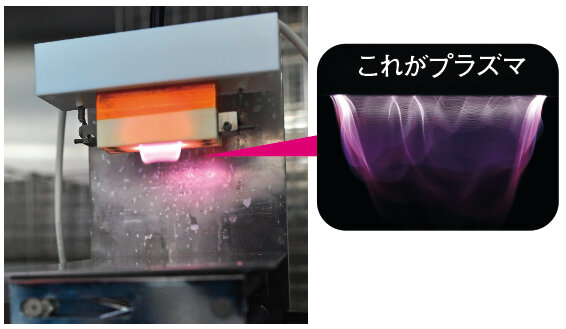

これがプラズマ発生装置ですか?

橋爪さん:堀先生が発明されたもので、小型ながら大気圧下でのプラズマ発生装置としては世界最高レベルの高密度なプラズマを安定して照射できます。紫色に見えるのが発生したプラズマです。プラズマ中には電子、電界、紫外線や活性酸素・活性窒素種などのイオンやラジカルといった様々な活性種が含まれており、これらが生体への刺激となると考えられます。収穫後の調査では、プラズマ処理した稲では苗の生育や収量だけでなく、玄米の品質も向上していることが確認できました。

(写真提供:名古屋大学)

山田錦

企業と連携した実証試験も活発だとか

橋爪さん:ICT(情報通信技術)やAI(人工知能)を活用した先進的な農業技術の開発に向けて共同研究を進めています。最近では、酒米品種の山田錦に、プラズマの直接照射やプラズマで活性化した溶液処理によって玄米収量が増加し、日本酒製造で重要とされる心白の含有率が増加したことも確認しました。

ただ、まだまだ条件を変えながら最適値を探っている段階です。照射する時期は苗の段階か稲になってからか?照射するのは水か稲か?プラズマの強さや照射時間は?最適な気候条件は?など膨大なデータを収集・整理しながらデータベース化しています。

(写真提供:名古屋大学)

一方で、水田では1年に1回しか検証できないので、センターの一角に「人工気象室」を設置して、温度・湿度・光量といった栽培環境制御下で稲の生育状況の観察を続けています。

_

プラズマ農業で持続性や食料の安全保障に貢献

減農薬やエネルギー削減に寄与する技術も開発されたとか

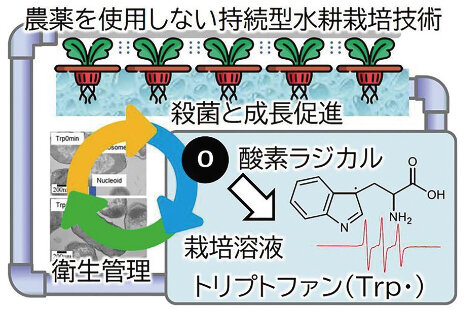

橋爪さん:昨年、当グループと名城大学との共同研究で、水耕栽培で栽培溶液に菌が発生しやすいという課題に着目し、低温プラズマを栽培溶液に照射して農薬を使わず殺菌することに成功しました。これにより殺菌・成長促進・衛生管理が両立でき、さらに廃溶液、化石燃料を原料とする農薬、環境への汚染リスクを削減する基盤技術としての活用が期待できます。

ほかにも、愛知県幸田町や西尾市のイチゴ農家の協力のもと実証試験にも取り組んでいます。栽培期間中、定期的にイチゴ苗にプラズマ処理を行った結果、果実中の赤み成分で高い抗酸化値を持つアントシアニン量が1.5倍増加し、収量も約20%増えました。

今後の展望を教えてください

橋爪さん:私たちは環境を汚さないプラズマを活用し、もともと作物が持っている力を引き出そうと取り組んでいます。その背景には、農業が直面する厳しい現実があります。高齢化や後継者不足、低い食料自給率、環境問題など課題は山積しています。農林水産省はこうした状況を打開しようと、2021年に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。これは日本の食料・農林水産業の生産力向上と持続性をイノベーションによって両立させようとするもので、2050年までに「化学農薬の使用量を50%削減」「輸入原料や化石燃料を燃料とする化学肥料の使用量を30%削減」などの目標を掲げています。その達成に貢献できるよう今後も「プラズマ農業」の進展に注力していきます。