世界で初めて土星型原子モデルを提唱

長岡半太郎 1865~1950

ドイツ留学で世紀の大発見に遭遇

日本の物理学の黎明期に、独創的な発想で世界レベルの研究を成した科学者がいました。長岡半太郎は、1865年(慶応元年)、長崎・大村藩士の家に生まれました。明治維新後、岩倉具視の欧米使節団に随行した父は「これからは西洋文明の時代だ」と半太郎に英語の習得を奨め、一家そろって上京します。半太郎は暗記こそ苦手でしたが、自ら考え抜いて答えを導く数学に才能を発揮し、やがて東京帝国大学理学部に進学。大学院で鉄などの磁性体に磁力が作用すると磁性体が変形する「磁気歪」を研究します。

そして、1893年、28歳で理学博士となった半太郎はドイツに留学。彼を待っていたのは世紀の大発見でした。1895年にレントゲンがX線を、翌年にはベクレルが放射能を発見し、世界中に反響を巻き起こしました。その震源地で多くのことを見聞し、同時に電磁気学で著名な理論物理学者マクスウェルの論文集を入手して感銘を受けます。この本が後に長岡に劇的なインスピレーションを与えます。

原子の基本構造は土星型だった

帰国して教授となった長岡は、ドイツで接した理論物理学に傾注し、学界最大の関心事だった「原子の構造」の研究に取り組みます。当時、英国のケルビン卿が「原子は、プラスの電気を持つ均一な物質の中に、マイナスの電気を持つ電子がバラバラに存在する」という説を唱えましたが長岡は納得できませんでした。そして、複雑な計算を繰り返し辿り着いたのが、マクスウェルの論文集にあった「土星の環」でした。

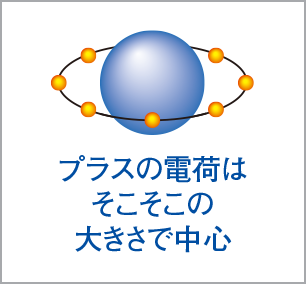

「土星の環を形成する衛星群が一定の形を保っているのは、衛星同士が引力で引き合いつつ回転する時、平面上に並んで安定するからだ」とあります。これにインスピレーションを得た長岡は「プラスの電気を持つ球があり、周りを衛星のような電子が運動していれば、原子の安定は保たれる」という仮説を立てます。(図1)

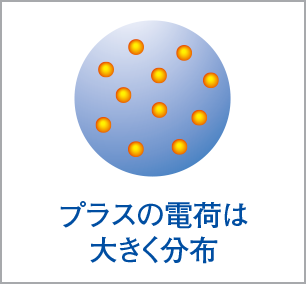

そして、1903年(38歳)、日本で「土星型原子モデル」(図2)を発表し、翌年に外国の雑誌に論文を寄稿しました。一方、英国の物理学者トムソンは「原子はプラスの電気を持つ球で、その中にマイナスの電気を持つ電子が埋まった“ぶどうパン”のような構造」(図3)という説を発表します。学界では、電子の発見者でもあるトムソンの説を有力視し、土星型モデルは注目されませんでした。

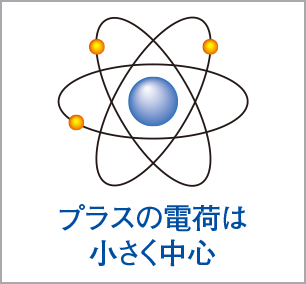

その後、トムソンの弟子にあたる英国のラザフォードが「ぶどうパン型モデル」を実験で検証すると、なんと師の説を否定する結果が出たのです。「原子の大半は何もない空間で、小さいが密度の大きな重い粒(原子核)が中心にあり、その外側を電子が高速で回っている」。長岡のモデルは、原子核の大きさや電子の数こそ違っていたものの、原子の基本構造はラザフォードが実証したものと同じでした。

一に研究者、二に研究者、 三に研究者

結局、長岡は原子構造の最初の発見者とはなりませんでした。ラザフォードが実験により「原子核の存在を突き止めた当時、長岡の原子モデルを知らなかった」と主張し、半太郎も「この原子モデルは、将来、本当の原子構造を完成させるためのヒントに過ぎない」と控え目に主張していたことが要因と言われています。

その後、長岡は後進の育成に力を注ぎます。物理学の大変革時代に、キュリー夫妻、ラザフォード、アインシュタインといった先駆者たちの情熱を垣間見た長岡は「一に研究者、二に研究者、三に研究者」と人材育成の重要性を説き、本多光太郎、寺田寅彦、仁科芳雄など、後に日本の物理学をけん引する研究者を育てます。

そして、大阪帝国大学の設立に関わり初代総長に就任、理化学研究所の主任研究員も歴任し、第1回文化勲章を受章しました。また、早くから湯川秀樹の研究を評価し、1939年(昭和14年)にノーベル委員会に推薦。10年後に日本初のノーベル賞受賞が実現します。長岡は湯川の記念講演を傍聴した翌年、85年の生涯を閉じました。

(図1)トムソンの「ぶどうパン型」モデル

(図2)長岡の「土星型」モデル

(図3)ラザフォードが実証した原子モデル