#131 特集 2025年10月10日更新

世界のエネルギー危機と日本のエネルギー 政策

※本稿は2025年1月に名古屋市で開催した講演会「エネルギーの明日を考える」をシープレス編集部が再構成しました。文中の数値・データは講演会開催時のものです。

世界的なエネルギー危機の構図

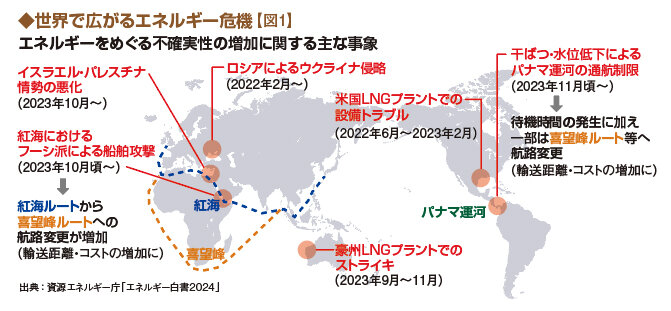

エネルギー危機の発端は2022年2月におきたロシアのウクライナ侵攻です。侵攻に反発したEUは、ロシア産の天然ガス・石油・石炭の輸入を制限して脱ロシア政策を進め、世界でエネルギー資源の獲得競争が激化しました。

続く2023年10月におきたイスラエルと武装組織ハマスとの紛争は中東に緊張をもたらし、紅海を航行するタンカーなどの船舶数は半減し、アフリカ南端の喜望峰への迂回を余儀なくされました。

さらに太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河が、干ばつによる水位低下のため2023年秋から通過できる船舶数が制限され、航路を変更するなど悪影響を及ぼしています。【図1】

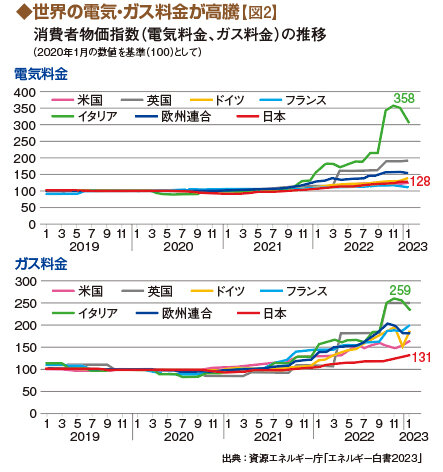

こうした事態を受けて資源価格は軒並み高騰し、天然ガス・LNG(液化天然ガス)のスポット価格は2010年代後半に比べて2~3倍程度の水準となり、石炭は7倍の最高値を記録し、世界的なインフレを加速させています。ただ、原油価格は中国の景気低迷による買い付け減などで、さほど上昇していません。とはいえ西側諸国の電気・ガス料金は高騰し、特にエネルギー資源の乏しいイタリアでは、2023年の電気料金が2021年の3.6倍、ガス料金が2.6倍に跳ね上がりました。【図2】

(独)エネルギー・金属鉱物資源機構の試算では、LNGの高騰に伴う2022年の損害額(追加費用)だけでも、世界で1,350億ドル、アジアで687億ドル、日本では150億ドルに達したそうです。これにより、日本の電気料金が上昇した一因となりました。

_

エネルギー自給率とエネルギー安全保障

米国のトランプ大統領は、エネルギー政策の大転換を公約しています。パリ協定の再離脱、化石燃料への投資拡大、欧州への米国産LNGの購入要求、電気自動車の普及撤回など「エネルギー支配によるアメリカの国益優先」が鮮明です。これによってエネルギー自給率の低い国々にもたらす影響は小さくありません。

日本の一次エネルギー自給率は、再エネの普及や原子力発電所の再稼働などで以前より多少回復しましたが、それでも13%(2021年)しかなく、先進国の中で最低レベルです。外国から海路で資源を輸入せざるを得ない島国が、暮らしや産業の基盤となるエネルギーの安定供給を維持するために「エネルギーの安全保障」は極めて重要な課題です。

日本と隣接するのは中国・北朝鮮・ロシアという国々であり、資源輸送の航路には情勢が不安定なホルムズ海峡やマラッカ海峡があるという地政学的リスクを十分に認識した対策が不可欠です。

_

南海トラフ地震における火力発電所

2024年8月、初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発表されました。この報道に原子力発電所を心配した人が多かったようですが、私の頭をよぎったのは関東以西の太平洋岸で多数稼働している火力発電所です。南海トラフ地震が発生した場合、東京電力の9割、中部電力の8割の火力発電所が、一時停止か長期停止に陥るリスクがあります。

そうなれば深刻な電力不足が発生し、救助・避難や復旧作業に支障をきたし、中部・関西・四国・九州に及ぶ広域地震のため、東日本大震災の時のような他地域への電力融通や支援活動もままなりません。そうした状況まで想定してリスク対策ができているのか心配です。

_

第7次エネルギー基本計画

このように様々なリスクが顕在化する中で「第7次エネルギー基本計画」の策定が進められています。

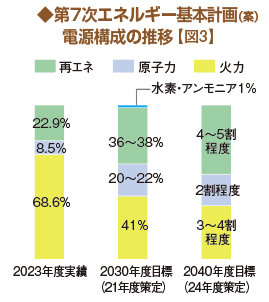

原案の骨子は、電源構成の7割を占める火力発電を2030年度までに4割に減らし、脱炭素電源である原子力発電を1割弱から2割へ、再エネを2割から4割近くまで増やすというものです。そして、2040年度までに再エネの比率をさらに高める計画です。【図3】

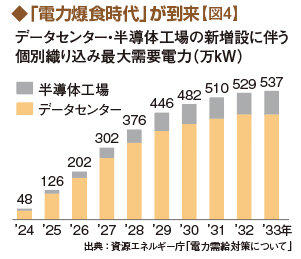

注目すべきは、計画の前提となる今後のエネルギー需要予測です。これまで人口減少で電力需要は減少するといわれてきましたが、生成AIなどの急速な普及に伴い、電気を大量に消費する半導体工場や膨大な情報を高速処理するデータセンターが急増するため「電力の爆食時代」が到来し、2033年頃まで電力需要は伸び続け、2040年頃には現在の1.2倍程度になると予測が一転しました。【図4】

_

再生可能エネルギーの課題

今回の計画では2040年度までに電源の5割を再エネにする目標ですが様々な課題があります。太陽光発電については、既にメガソーラーを新設する適地は少なく、山林の開発も難しくなっています。次世代型の折り曲げられるペブロスカイト太陽電池の性能向上がカギになりそうです。また、大量の太陽光パネルが2030年代に寿命を迎えて廃棄されますが、パネルの分別解体が難しく、適切な回収・リサイクル体制の構築が急務です。

また、風力発電は、陸上型は景観を含む環境保全の観点から各自治体が開発規制を強めています。洋上型は建設コストの高騰で採算性が問われ、特に浮体式は台風に対する安全性の確保も課題です。

さらに再エネが増加すれば送配電網の整備が不可欠で、2050年までに7兆円の投資が必要とされていますが、そのコストは電気料金に跳ね返るため、巨額投資に見合う効果があるのか検証が必要です。

_

原子力発電所の再稼働がもたらすもの

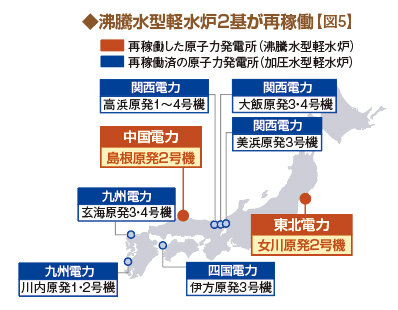

いま原子力発電は再エネと並ぶ「脱炭素電源」と位置付けられ、政府は「最大限に活用する」方針を打ち出しています。そうした中で、2024年10月に東北電力女川2号機が、12月に中国電力島根2号機が再稼働しました。この2基は事故を起こした東京電力福島第一と同型炉の沸騰水型軽水炉です。【図5】

そして、次に注目されるのは北海道電力泊3号機(加圧水型軽水炉)の動向です。というのも千歳市に政府肝入りの次世代半導体工場を建設中で、本格稼働すれば大量の電力を供給する必要があり、早期の再稼働が望まれます。

原子力発電所の再稼働がもたらすのは産業振興だけではありません。地域別の家庭用電気料金の推移を見ると、関西や九州など原子力発電所が稼働している地域の料金が抑えられ、そうでない地域との格差が生じ、その差は最大2割もあります。

_

安定供給と経済性に目を向けた政策を

エネルギー政策の原則は、安全確保を基盤に❶安定供給(安全保障)❷経済性(低コスト)❸環境保全(脱炭素)をバランス良く調和させることです。しかし、近年は脱炭素だけが声高に叫ばれる一方で、首都圏の電力需給ひっ迫や節電要請(電力危機)が発生しています。

今後も電力需要の増加が予想される中で、何より重要なことは強靭な安定供給(安全保障)体制の確立と経済性(低コスト)の追求です。これらを再認識したうえでバランスの良い電源構成を取り戻し、安定した経済成長を目指すエネルギー政策を推進してほしいと切に願います。

_

経済ジャーナリスト

産経新聞客員論説委員

井伊 重之 氏

1986年、産経新聞グループ入社。記者として経済産業省、外務省、国土交通省、財務省などの官庁のほか、自動車、電機・造船重機、鉄鋼・化学、流通、エネルギーなどの民間業界を担当。2004年7月から編集局経済部次長、副編集長を経て2009年10月に論説委員(経済・エネルギー担当)。論説副委員長を経て2024年1月から現職。政府税制調査会委員(内閣府)、産業構造審議会委員(経済産業省)、社会資本整備審議会委員(国土交通省)などの政府委員を歴任。現在は全国法人会総連合税制顧問、日本税理士会連合会税制審議会委員、日本取締役協会編集顧問などを務める。近著に「ブラックアウト~迫り来る電力危機の正体~」(ビジネス社)。